Туммо-физиологическая тибетская техника холодоустойчивости.

Минвалеев Р.С., Иванов А.И., Тимофеев В.И., *Танака А.

Санкт-Петербургский государственный университет

* Университет Койасан (Япония)

Тибетская йога Туммо, базовая практика шести йог Наропы, с одной стороны относится к одной из самых закрытых психотехник тибетского буддизма, а с другой стороны является своеобразной «визитной карточкой» тибетского тантризма. Способность адептов туммо длительное время противостоять холоду без признаков холодового стресса всегда привлекала внимание сторонних наблюдателей [Давид-Неэль, Элиаде]).

Объективные исследования

Возникает закономерный вопрос о механизмах такого рода повышения холодоустойчивости. В рамках традиции тибетского буддизма повышение холодоустойчивости при выполнении практики туммо преподносится с одной стороны как побочный эффект тантрических практик, а с другой стороны широко используется как критерий успешной реализации [Тубтен Еше 2010, Музруков 2010].

При этом заявленная в литературе холодоустойчивость тибетских практиков туммо в объективных исследованиях на сегодняшний день не получила подтверждения. Так в 1981 году ассоцированный профессор Гарвардского университета Герберт Бенсон с коллегами получает возможность изучить трех буддийских монахов непосредственно в местах их постоянного проживания (Северная Индия, Дхарамсала) в феврале 1981 года [Benson et al. 1982]. Для этого времени года это достаточно суровые условия, но, судя по опубликованным в журнале Nature результатам, монахи отказались подвергать себя собственно холодовым испытаниям. А именно, температура помещения, где проводились исследования, на всем протяжении экспериментов не понижалась ниже стандартного комфортного диапазона (от 16 до 20 ⁰С), что следует из всех трех температурных графиков, представленных в работе.

Второе опубликованное исследование было выполнено Марией Кожевниковой с коллегами в отдаленном женском монастыре района Амдо Тибетского нагорья. Однако по описанию условий эксперимента М.Кожевникову с коллегами так и не допустили в комнату, где проводились испытания, что в целом обесценивает опубликованные результаты об однократном повышении температуры тела у одной из испытуемых до 38⁰С [Кожевникова 2013].

Реконструкция

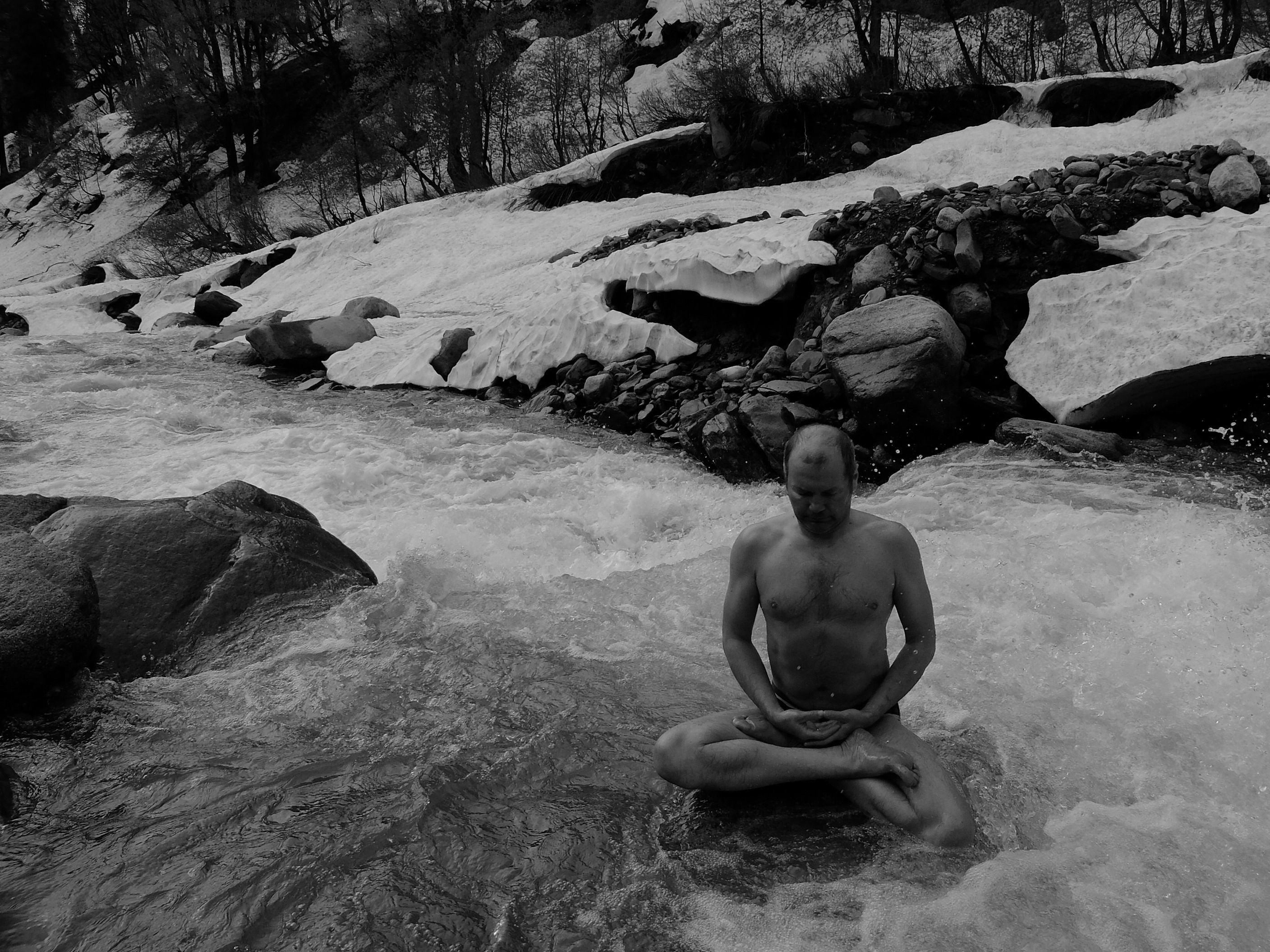

Наши собственные исследования позволили реконструировать технологию туммо и провести испытания метода в различных условиях (воздушное охлаждение, водопады, холодная вода) [Минвалеев 2008-2014].

Мы исходили из того, что все тела (живые или неживые, достигшие тантрической реализации или просто обнаженные на морозе) должны подчиняться известным законам физики теплопередачи, а если речь идет о живых телах, то еще и известным законам физиологии терморегуляции [Минвалеев 2008a,б]. Тантрические тексты весьма далеки от современной естественнонаучной парадигмы (праны, чакры, боддхичиты, переносы сознания, преобразования тела в радужный свет и проч.). Поэтому мы оставляем за пределами обсуждения религиозно-философские концепты, и далее рассматриваем только то, что может быть выполнено и проверено инструментальными средствами (включая самонаблюдение) - в данном случае, это будет тепло/жар в разных ипостасях. И вытекающая отсюда повышенная устойчивость к охлаждению (поддержанию относительного постоянства температуры тела), которая и была предусмотрена как известная проверка компетентности в туммо (высушивание мокрых простыней обнаженным телом на морозе).

Именно такой подход позволил в свое время известному исследователю йоговских практик Мирче Элиаде объединить различные способы инициации «внутреннего жара» (шаманский жар, ведический тапас, йоговская кундалини и тибетское туммо) в закономерной эволюции последовательного заимствования: «…Тум-мо является його-тантрическим упражнением, хорошо известным аскетической традиции Индии. Мы уже упоминали сильный жар, возникающий при пробуждении кундалини. Тексты сообщают, что психическое тепло образуется посредством задержки дыхания и преобразования сексуальной энергии…» [Элиаде, с. 317]. Следует отметить, что этот вывод Мирчи Элиаде основан не только на сравнительных аналогиях, но и на личном опыте освоения ряда йогических практик, включая пранаямы, в ашрамах Ришикеша в Северной Индии.

К аналогичному выводу пришел и Глеб Николаевич Музруков, опубликовавший подробные наставления по практике туммо после обучения в одном из тибетских монастырей Тибетского района Амдо [Музруков 2010]. По нашему мнению, именно личный опыт Г.Н. Музрукова дал основание обозначить практику подъема кундалини «как прародительницу туммо» [Музруков 2010, c. 24], что позволило и нам использовать известные йоговские технологии для воспроизводства техники туммо вне тантрических религиозных представлений.

Гипоксический стимул внутрилегочного термогенеза по [Тринчер 1960] оказался вполне адекватным объяснением разогревающего (тапас) эффекта задержек дыхания (пранаяма) и пропульсивных движений передней стенки живота (агнисара/наули), которые и нашли свое место среди "восемнадцати колес туммо", порождающих жар [Марпа].

В практике так называемого «подъема кундалини» (рис. 3) применялась последовательная тройная бандха (мула-уддияна-джаландхара) в разных вариантах. Иногда все бандхи выполнялись вместе, иногда каждая бандха в отдельности в сочетании с асанами и/или пранаямой (маха-бандха, бхуджангасана, маха-мудра, маха-ветха). Все эти технические приемы подробно изложены в авторитетной литературе [Упанишады, Путь Шивы 1994], по которой мы ее и воспроизвели, опираясь на опубликованную методику Г.Н. Музрукова [Музруков 2010], ряд опубликованных текстов по практике туммо [Цонкапа, Муллин 1998, Тубтен Еше 2010], а также на сборник [Марпа] в неопубликованном переводе Алексея Васильева.

Условия применения:

Уединенное место для минимизации отвлечения внимания. Желателен внешний холод для обеспечения обратной связи эффективного освоения практики и для отвода избыточного тепла (защита от перегрева), например:

1) сидя на морозе при отрицательных температурах (парк, балкон);

2) сидя в холодной воде, оставив голову над водой (можно и в ванной со льдом);

3) сидя под водопадом, не подставляя голову под падающую воду.

Техника безопасности:

- К практике приступать на фоне относительного физического здоровья

- При появлении холодовой дрожи практику прекратить.

Выводы

- Физиологическая составляющая практики туммо сводится к методам повышения теплопродукции, которая и проверяется холодовыми испытаниями.

- Реконструированы две технологии, являющиеся производными от известных практик хатха-йоги: 1) агнисара/наули, 2) последовательность мышечных замков (бандх) для т.н. «подьема кундалини»

- Визуализации сводятся к идео-моторным указаниям для обеспечения правильного (в смысле йоги туммо) тонического или динамического напряжения соответствующих групп мышц.

Статья взята с сайта -http://www.tapasyoga.ru/ Минвалеев Ринад Султанович.

Северная Индия. Выполняет Ринад Минвалеев.